Quello che Goethe definì “il promontorio più bello del mondo”, Monte Pellegrino, si tinge di violetto, di rosa, di tutte le tonalità di grigio, a seconda delle condizioni atmosferiche, e riflette la sua immagine, come un gigantesco Narciso su uno specchio d’acqua.

Quello che Goethe definì “il promontorio più bello del mondo”, Monte Pellegrino, si tinge di violetto, di rosa, di tutte le tonalità di grigio, a seconda delle condizioni atmosferiche, e riflette la sua immagine, come un gigantesco Narciso su uno specchio d’acqua.

La devozione dei palermitani alla "Santuzza" sul sacro monte.

La devozione dei palermitani alla "Santuzza" sul sacro monte.Nella notte tra il 3 e il 4 di settembre ha luogo, ogni anno, il tradizionale pellegrinaggio al santuario di Santa Rosalia, immagine sacra, mito e storia per una città, Palermo, che combatte ancora oggi quella peste, apparsa nei secoli sotto tante maschere.

Il santuario della “Santuzza” si trova in cima a Monte Pellegrino, montagna sacra per antonomasia, con tracce culturali risalenti al IV secolo a.C. che rinviano a un culto punico, dedicato probabilmente alla dea Tanit, dea della fertilità. Le prime testimonianze di culto in ambito cristiano risalgono invece al VII secolo. L’attuale vestibolo all’aperto della grotta-santuario di santa Rosalia coincide con il luogo di una primitiva edicola punica, poi trasformata in epoca cristiana (probabilmente dedicata alla Madonna) in epoca bizantina o normanna.

L’acchianata a peri

L’acchianata a periUn rituale severo vuole che si scali a piedi “u munti”, che si dorma all’addiaccio nei pressi della grotta, che si offrino alla santa ceri ed ex-voto per grazia ricevuta.

Le strade di accesso al santuario, chiuse periodicamente al traffico veicolare per frane, si animano di devoti..L'ascesa al monte è definibile un viaggio vero e proprio, tale è la fatica che i fedeli sostengono per recarsi in pellegrinaggio dalla Santuzza.

Con il passare dei secoli, gli aspetti folkloristici hanno prevaricato la dimensione religiosa dell’evento snaturandone il senso ed il significato.

Una volta si affrontava la salita anche a piedi scalzi, perfino trascinandosi sulle ginocchia nude nell'ultimo tratto, per sciogliere un voto promesso per grazia ricevuta. Si saliva a piedi per la strada acciottolata , la cosiddetta "scala vecchia", soffermandosi lungo le cappelle votive per la preghiera mentre gli “orbi” intonavano i “trionfi di santa Rusulia”; spesso molti devoti scivolavano per via della cera delle candele accese che, sciogliendosi, si depositava sulla pavimentazione.

Altri invece preferivano percorrere la strada carrozzabile con carretti e, in età più moderna, con la "motolape", stracolmi di vettovaglie. In tal caso il viaggio veniva inframmezzato da soste, da spuntini e foto-ricordo.

Dopo l’ultima rampa di scale ecco “a rutta” e finalmente i pellegrini , esausti, riposavano in attesa della prima Messa.

Il rituale dell’addormentamento sul luogo sacro indirizza l’attenzione verso l’uso antico dell’incubatio, rito di guarigione diffuso e frequente nel mondo greco-romano, che consisteva nel lasciar dormire il paziente-devoto nello spazio sacro , per favorire visioni oniriche mandate dalla divinità del luogo che lo avrebbero guarito.

Dopo la visita alla grotta, la spianata e il bosco limitrofo si trasformavano in aree attrezzate di tutto punto per un'allegra scampagnata.

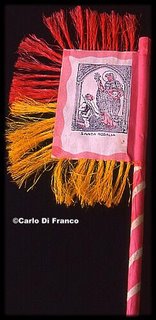

Dal viaggio si ritornava con qualche ricordino: amuleti, "quartareddi", souvenir e la tipica bandierina di Santa Rosalia, molto ambita dai ragazzi, che non vedevano l’ora di tornare a casa per legarla alla forcella della bicicletta e scorazzare per le vie del rione come tanti generali con la bandiera sventolante. Una sorta di ventaglio, utile anche a cacciare le mosche e ventilarsi per procurarsi refrigerio. Un semplice rettangolo di cartone incorniciato da frange di rafia colorata e attaccato, a mo’ di bandiera, ad un bastone di canna a sua volta rivestito da strisce di carta a colori. Semplice, ma di importante valore.

Al centro del rettangolo, su entrambi i lati, un santino devozionale,

ricavato da vecchie stampe, dal disegno essenziale in bianco e nero: l'immagine della Santa in abito monacale da un lato e dall'altro la Santa nella famosa apparizione al cacciatore.

A questo ventaglio, una volta ricevuta la benedizione durante la Santa Messa al Santuario, sono attribuiti i poteri taumaturgici di Santa Rosalia e gli si ascrivono anche funzioni apotropaiche. Appeso al capezzale del letto o posto sull'altarino domestico, si metteva in uso durante gravissime malattie per cacciare le mosche, ossia gli spiriti nefasti del male, ed ottenere la sospirata guarigione.

E che dire della “pietra magica” di Santa Rosalia? L’attrazione per essa è un retaggio atavico che permane nell’inconscio dell’uomo anche nell’epoca attuale.

La pietra, come l’acqua che sgorga dalla sorgente, è un trattenitore di spiriti buoni o cattivi. Da qui l’utilizzazione : le donne la strofinavano nel ventre, il contadino la sotterrava nel suo campo, il marinaio la portava con sé per allontanare le trombe marine durante la navigazione.

Certamente l’uomo primitivo fu colpito dai colori delle pietre e dallo scintillio dei cristalli e, in particolare dai cristalli di quarzo che, nascosti nella grotta umida e oscura, dovevano ricordargli il bagliore delle stelle e, successivamente, cominciò a riconoscere non solamente questi cristalli ma anche altre pietre pregiate intorno alle quali sono nate tradizioni magiche che si sono conservate nel tempo.

E per chi è palermitano "gridassi cu'mmia:

W Palemmu e Santa Rusulia!"

6 Comments:

Non si finisce mai di stupirsi di questa terra ...

siamo tutti pellegrini sul pelligrinaggio della vita.

E iu gridu 'nsemula attia...Viva Palemmu e Santa Rusuliaaaaa!!!

Il tuo articolo è un ex voto.

Grazie a nome di tutti i palermitani residenti all'estero.

questo articolo è veramente molto bello... secondo me dovresti iscriverti a beni demoetnoantropologici..!Nadia

Mi hai fatto ricordare quando , da ragazzini, scagliavamo le pietre in mare per allontanare la tempesta.

Ma ti ricordi anche qualche "triunfu"?

W Palemmu e Santa Rusulia!

Posta un commento

<< Home